Ob Black Lives Matter, Gelbwesten oder Klimagerechtigkeitsbewegung: Der politische Aktivismus ist so präsent und unbequem wie selten zuvor. Allerdings ist er kein neues Phänomen, wie Knut Cordsen zeigt. In „Die Weltverbesserer“ macht er sich auf die Suche nach den Protagonist:innen der ersten Generation, taucht ein in eine reiche Historie – und fragt mit Blick auf aktuelle Debatten, wie viel Aktivismus unsere Gesellschaft wohl verträgt. Sophia Weigert von Fridays for Future hat sein Buch für uns gelesen

DAS BUCH Die Freude beim Aufbau Verlag muss groß gewesen sein, als Knut Cordsen ankündigte, ein Buch über den politischen Aktivismus, seine Erfinder:innen und Protagonist:innen, schreiben zu wollen. Überraschend daran war weniger die Idee. Der Glücksfall war, dass sie bis dahin noch keine:r hatte. Also schrieb man in Berlin begeistert Klappentexte („Knut Cordsen entwirft eine Typologie der Aktivist:innen, trennt Spreu von Weizen“). Machte sich auf die Suche nach einem griffigen Titel zwischen sanfter Skepsis („Die Weltverbesserer“) und aufgeregtem Markus Lanz („Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft?“). Und lobte sich für alle Fälle schon mal selbst: „Ein Buch reich an Lehren, die Aktivist:innen aus ihrer gut 100jährigen Geschichte ziehen sollten.“

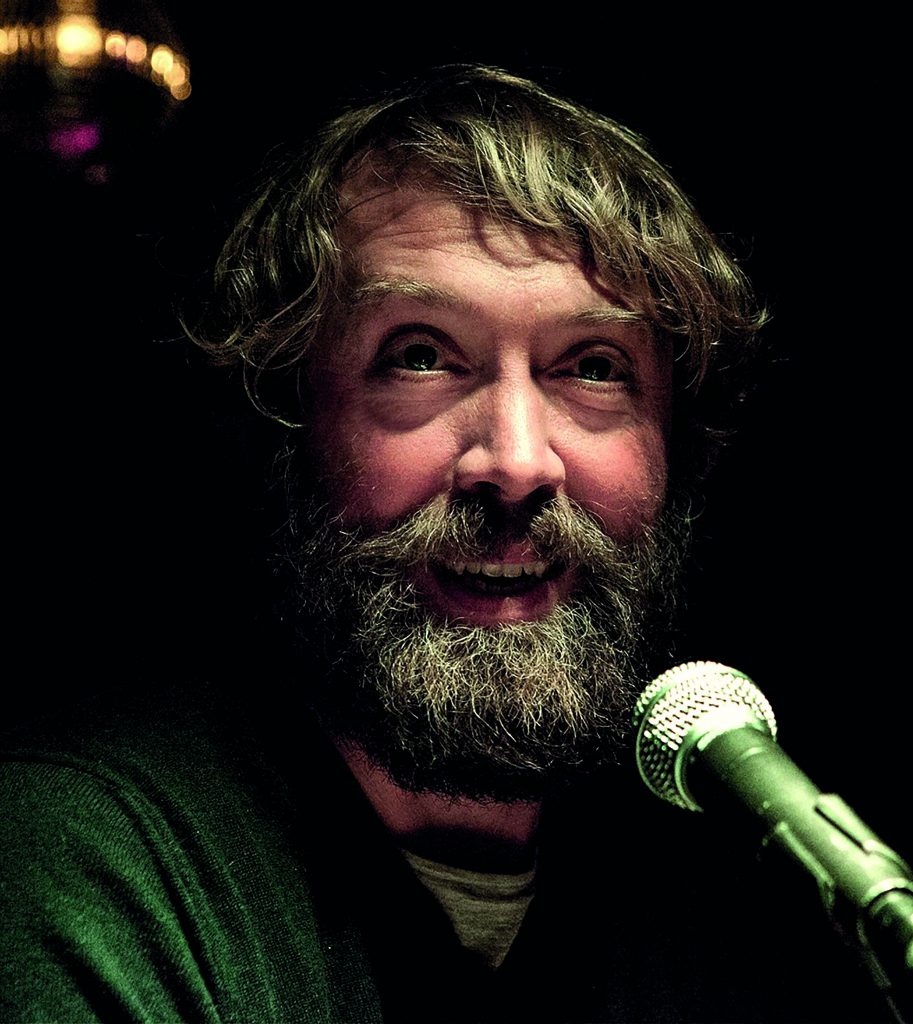

DER AUTOR Knut Cordsen, geboren 1972 in Kiel, besuchte in München die Deutsche Journalistenschule und studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität Kommunikationswissenschaften, Politologie und Soziologie. Seit 1997 arbeitet er in der Kulturredaktion des BR und für andere ARD-Anstalten – als Literaturkritiker und Moderator der Sendungen „kultur-Welt“, „Diwan. Das Büchermagazin“ sowie „Sozusagen! Bemerkungen zur deutschen Sprache“ (Bayern2).

WAS DIE ANDEREN SAGEN „Cordsen bringt mit ruhiger Hand Ordnung in die Aktivische Internationale“ (Michael Krüger). „Knut Cordsen zeigt, warum die Sehnsucht die Welt zu retten, gerade bei uns Deutschen immer so riesig ist – und warum sich die Welt immer so trotzig dagegen wehrt“ (Florian Illies).

WAS WIR SAGEN Cordsens Buch hat mich neugierig gemacht. Logisch, ich bin selbst seit Längerem in aktivistischen Kontexten unterwegs, hab’ zwei Klimacamps in Regensburg mit organisiert und 2021 einige Wochen in Lüzerath gelebt. Ich kämpfe für einen Planeten, auf dem wir langfristig leben können, eine Welt, in der nicht die Geburtenlotterie über die Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung entscheidet und eine Gesellschaft, in der vielfältige Menschen einander auf Augenhöhe begegnen. Würde Knut Cordsen mich eine „Weltverbesser*in“ nennen, würde ich nicht protestieren (auch wenn mir der ironische Unterton nicht gefällt). Denn, mal ehrlich: Die Welt verbessern, wer will das nicht irgendwie?

Das Buch und die Fragen, die es aufwirft, sind brennend aktuell: Gerade heute, wo Aktivismus als Phänomen eine gewaltige mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit erfährt – nicht zuletzt durch pressewirksame und provokante Aktionsformen – stellen sich bestimmt viele Menschen eine Menge Fragen dazu, denke ich. Außerdem beginnen sich die Fronten in Deutschland gerade zu verhärten: Hier die (Klima-)Aktivist*innen, die sich nach jahrzehntelangem Engagement in Form von Demos und Petitionen nun gezwungen sehen, andere Mittel (nämlich die des zivilen Ungehorsams) zu ergreifen; dort eine Gesellschaft mitsamt ihren Berufspolitiker*innen, die die Augen verschließen vor den großen Problemen unserer Zeit und sich nicht mal mehr an ihre eigenen (Klimaschutz-)Gesetze halten oder sie rückwirkend wieder aufweichen. Vermittlung tut not, könnte man sagen. Gespannt also schlage ich das Buch auf, um herauszufinden, wieviel Aktivismus die Gesellschaft verträgt (oder vielleicht sogar braucht?). Und muss Cordsen erst mal loben. Für seine Fleißarbeit.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, taucht er tief in die Historie ein und beleuchtet den europäischen Aktivismus der letzten hundert Jahre in einem Umfang, den man anderswo vergeblich suchen wird. Selbst wer sich aktivistisch betätigt oder Bewegungen des Gegenwartsaktivismus mit Interesse verfolgt, kann hier noch einiges lernen. Oder habt ihr schon mal was von aktivistischen Aktionär*innen gehört?

Cordsen lässt nichts aus: Vom Ersten Gesamtdeutschen Aktivistenkongress 1919 (wo auf Initiative eines gewissen Kurt Hiller Pazifisten, Feministinnen und Kämpfer für die Rechte Homosexueller zusammenkamen) bis zum Lactivism und Artivismus unserer Tage; vom „Aktivismus“ in der DDR über die 1968er-Studentenrevolte bis zum hedonistischen Aktivismus à la Tadzio Müller und dem linken und rechten Aktivismus der Gegenwart – denn ja, auch die Rechten können Aktivismus (wir kommen noch drauf). Cordsen leuchtet seinen Gegenstand beinah schon übereifrig aus. Auch Influencer*innen und/ oder Journalist*innen geraten bei ihm schnell unter Aktivismusverdacht wie der Youtuber Rezo, dem er sogar eine „beschränkte Ausdrucksfähigkeit“ unterstellt und die Fähigkeit zur gründlichen Recherche rundheraus abspricht. Nicht schön. Auch nicht richtig, wie ich finde. Aber es bedient eine konservative Lesart, die Unionswähler sicherlich abholt.

Die Freude, die ihm seine eigene Recherche bereitete, ist bei Cordsen bis in die Kapitelüberschriften („Willkommen in einer Weltära“) hinein spürbar. Allerdings geht die schiere Fülle, möglicherweise auch die Angst, nur ja nichts auszulassen oder zu vergessen, zu Lasten einer gründlichen Auseinandersetzung mit dem Thema. Oder um’s noch deutlicher zu sagen: Eine fundierte und kritische bewegungstheoretische Analyse ist sein Buch nicht.

Cordsen untersucht kaum, welche Wirkungen bestimmte Formen des Aktivismus in ihrer jeweiligen Zeit hatten – etwa, welche Konsequenzen die 1968er-Studentenrevolte auf gesellschaftliche Normen, auf die Wahlergebnisse, auf individuelles Wahrnehmen und Handeln hatte. Inklusions-, Gerechtigkeits- und Klimagerechtigkeitsaktivismus sowie die Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts werden nur kurz gestreift, womit er diesen Bewegungen natürlich nicht im Geringsten gerecht wird, was (für Cordsen, nicht für seine Leser*innen) aber den Vorteil hat, dass er sie abhaken kann.

Wie problematisch dieses Verfahren ist, zeigt sich im Exkurs über den „Aktivismus“ in der DDR: Nur weil dort überdurchschnittlich produktive Arbeiter*innen (zu denen wir heute vielleicht „Overachiever“ sagen würden) „Aktivisten“ genannt wurden, haben sie nichts mit den Aktivist*innen von heute gemein. Die Leute, die in Lützerath Häuser besetzten, aus denen die RWE die Bewohner*innen davor vertrieben hatte, waren keine überproduktiven Arbeiter und Bauern. Sie wollen nicht einen Einparteienstaat stützen – sie wollen die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern! Wir wollen kein maximal effizientes Zahnrad sein, sondern der Sand im Getriebe!

Wer denkt, das kann passieren, ist dem Mann halt durchgerutscht, und sich darüber erst mal nicht echauffieren will, den muss ich – Achtung: Spoiler! – enttäuschen, denn es geht hier nicht um Schludrigkeit. Dass und wie der Autor die Dinge wahlweise ignoriert oder missversteht, hat Methode.

So ist Cordsen, Jahrgang 1972, zwar sicher kein digital native, aber als Journalist bestimmt so vertraut mit Sozialen Medien, dass man annehmen könnte, dass er um ihre Bedeutung gerade für marginalisierte Gruppen weiß. Kann es dann wirklich sein, frage ich mich, dass er sich nicht vorstellen kann, warum behinderte Menschen, BIPoC, Queers*, Frauen usw. Soziale Medien nutzen? Jene Personen also, die in Talkshows nach dem ersten Halbsatz bereits vom weißen Moderator unterbrochen werden, wenn sie überhaupt je eine Einladung bekommen (und dann gegen drei politische Gegner anreden müssen)? Jene, die bei Twitter und Co. immerhin ein Sprachrohr gefunden haben? Cordsen sieht das – und nimmt es als Indiz für die inflationäre Entwicklung des Aktivismus in Zeiten des world wide web. Man könnte das auch zynisch nennen.

Gedankenlosigkeiten (?) wie diese gibt es in seinem Buch jedenfalls so einige. Mal argumentiert der Autor komplett lebensfremd wie im Kapitel über „Aktivismus und Journalismus“: Journalist*innen mit Hang zum Aktivismus, die die gesellschaftlichen Verhältnisse verbessern wollen, gehen für ihn gar nicht. Lieber stellt er Glaubenssätze auf wie den, wonach Journalist*innen ihren Aktivismus von der Lohnarbeit strikt trennen sollten. Mit anderen Worten: Freizeit-Aktivismus ist okay. Werktags aber gibt die „gute“ Journalist:in ihre Überzeugungen an der Garderobe ab? Nee, oder?

Immer wieder macht es sich Cordsen (absichtlich?) zu leicht. Etwa in den Ausführungen zum Thema „Rechter Aktivismus“: „Er kann links wie rechts, der Aktivismus“, schreibt er, und vielleicht täusch’ ich mich, aber mein Eindruck ist, dass er diese Erkenntnis (die nun wirklich nicht die seine ist), eine Spur zu genüsslich zelebriert. Er schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Denkt er. Hofft er? Aber so einfach ist es nicht. Ja, es gab und gibt auch rechten Aktivismus. Schon die Nazis kannten das Wort und riefen zu Aktivismus auf, die Junge Alternative oder die Identitäre Bewegung von heute setzen es fort. Lobend erwähnt Cordsen in diesem Zusammenhang Robert Musil, der sich zu Zeiten des Dritten Reichs aus genau dem Grund „endgültig vom Aktivismus lossagt[e]“. Aber ganz im Ernst: Sollen wir aufhören, auf Papier zu schreiben, und lieber Wachstafeln verwenden, weil die Nazis ihre Hetzschriften auf Papier unter die Leute brachten? Sollen wir barfuß gehen, weil schon die Nazis Schuhe getragen haben? Als glühende Antifaschistin bin ich jederzeit dafür zu haben, problematische Kontinuitäten zu kritisieren. Aber es kommt doch auf die Inhalte an! Oder nicht? Anders gefragt: Was, bitte schön, hat mein Einsatz für die Klimagerechtigkeitsbewegung mit der menschenverachtenden Ideologie von Nazis zu tun?

Als Aktivistin mit, wie ich finde, berechtigten Anliegen stößt mir übel auf, wie undifferenziert Cordsen rechts und links über einen Leisten schlägt. Grundsätzlich finde ich es schon komplett daneben, wenn jemand im politischen Diskurs mit der so genannten Hufeisentheorie argumentiert, wonach die extreme Rechte und die extreme Linke mehr miteinander verbindet als mit der demokratischen Mitte. Ich halte das Narrativ von der Mitte und überhaupt die Hufeisenerzählung für irreführenden, schädlichen Quatsch. Und es wird auch nicht dadurch richtiger, wenn jemand wie Cordsen, der es eigentlich besser wissen müsste, auf Biegen und Brechen versucht, das Gegenteil zu beweisen – und sei es mit abstrusen Behauptungen wie der, dass „der Aktivist (sic!) nahezu durchgehend gendert“. Mal unter uns: Ich traue den Mitgliedern der Identitären Bewegung wirklich eine Menge zu. Aber dass sie gendern, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und Cordsen, wenn er ehrlich ist, wahrscheinlich auch nicht.

Damit sind wir bei einem der Hauptprobleme dieses Buchs. Es liegt darin, dass Knut Cordsen dem Aktivismus im Grunde nichts abgewinnen kann. Aktivismus ist für ihn „immer schon […] flüchtig vor jedweder Anerkennung der Realität, manche nennen das auch Naivität“. Aktivist*innen werden von ihm schon auf Seite 16 als arrogant, selbstgerecht und fehlgeleitet charakterisiert. Eine unvoreingenommene Auseinandersetzung mit der Geschichte aktivistischer Bewegungen und ihren heutigen Erben wird es in diesem Buch nicht geben, das ist schnell klar. Aber hören wir noch ein bisschen rein – in jene Passagen, in denen der Autor ausnahmsweise nicht aus Novellen, Romanen, Briefen und Gedichten (hauptsächlich des 19. und 20. Jahrhunderts) zitiert, um seine Behauptungen zu belegen, oder durch assoziatives Aneinanderreihen von allerlei Aphorismen Argumentation lediglich simuliert.

In solchen Fällen ärgert er sich darüber – oder findet es „frappierend“, wie das bei ihm heißt – wenn Bundestagsabgeordnete neuerdings die Sprache des Aktivismus übernehmen. Interessant! Denn ich finde es eher frappierend, dass dieser Sprache keine Taten folgen, etwa ein Tempolimit, ein Neun-Euro-Ticket oder ein wirksames Klimaschutzgesetz, das unsere Lebensgrundlagen ernsthaft zu retten versucht.

Der Szenenjargon des Aktivismus ist Cordsen auch sonst immer mal wieder eine Sottise wert: „Man ist immer auf der Suche nach Verbündeten, pardon, Allies“, spottet er an einer Stelle – und kommt gar nicht auf die Idee, zu fragen, warum Sprachrealitäten von Aktivist*innen und Mehrheitsgesellschaft auseinander driften. Dass es dafür Gründe gibt. Dass es etwas mit Selbstermächtigung zu tun hat, wenn etwa Schwarze und marginalisierte Menschen angesichts täglicher Anfeindungen und Widerstände neue Begriffe prägen. Dass Sprache unter solchen Umständen auch ein safe space sein kann.

So segelt der Autor an den eigentlich spannenden Debatten vorbei. In der Sprache der Mächtigen – mit „Gartenzaun“, „Doppelgarage“ und „Eheversprechen“ – ihren Alltag zu beschreiben, ist für viele Aktivist*innen mindestens umständlich. Also suchen wir nach anderen, neuen Worten, um sagen zu können, was uns bewegt: „Ally“, „Transition“, „Skillshare“ oder Neopronomen wie „xier“ mögen für geschliffene Sätze nicht immer förderlich sein. Aber sie geben uns die Möglichkeit, unsere Realität treffend auszudrücken. Und sie geben uns Macht: Wir haben for once wörtlich das Sagen. Die klassische Sprache hat uns das nie ermöglicht.

Dass das jemanden wie Cordsen, der offenbar in der Gewissheit lebt, die Deutungshoheit gepachtet zu haben, irritiert, ist keine Überraschung. Das Problem ist: Es bringt ihn und uns und die Gesellschaft, um die es ihm in seinem Buch erklärtermaßen geht, nicht weiter, wie er mit Begriffen jongliert. Beispiel: „Sozialarbeit, neudeutsch Care-Arbeit“.

Der Beruf der Sozialarbeit mag Sorgearbeit (ja, manche sagen Care-Arbeit dazu) beinhalten, aber Care-Arbeit umfasst wesentlich mehr. Damit ist alles gemeint vom Abwasch bis zum Kinderwickeln, Altenpflege, die Massage für die Partnerin nach einem langen Arbeitstag oder die Bereitschaft, anderen Menschen zuzuhören, wenn sie von ihren Problemen erzählen. Aber dafür interessiert sich Cordsen nicht. Er will nur spielen. Sich lustig machen über die vielen Anglizismen im zeitgenössischen Aktivismus.

Mein Eindruck nach der Lektüre des Buches ist: Knut Cordsen will Aktivismus eigentlich gar nicht verstehen. Er tut sich schwer damit, zu akzeptieren, dass andere Menschen offenbar den Wunsch hegen, bestehende Verhältnisse zu überwinden und zu etwas Besserem aufzubrechen – eine Welt, in der ich im Stadtpark mein Kind stillen kann, ohne angepöbelt zu werden zum Beispiel. Für diesen Lactivism (von lateinisch lac, Milch) gibt es bei ihm natürlich auch bloß Hohn und Spott. Aber bleiben wir sachlich.

Eine spannende Analyse des Aktivismus in unserer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts liefert Cordsen nicht. Weder setzt er sich beispielsweise mit Stärken und Schwächen reformistischer versus revolutionärer Ansätze oder von zentralistischen versus Graswurzelbewegungen auseinander, noch untersucht er die Beziehung zwischen dem Aktivismus und der nicht-aktivistischen Mehrheit der Gesellschaft. Und die zentrale Frage des Buchs, nämlich, wieviel Aktivismus „unsere Gesellschaft verträgt“ bleibt unbeantwortet.

Für mich hat Knut Cordsen mit diesem Buch eine große Chance verschenkt!

Knut Cordsen: „Die Weltverbesserer – Wieviel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft?“ (Aufbau Verlag, 09/2022, 144 Seiten, ca. 20 Euro)