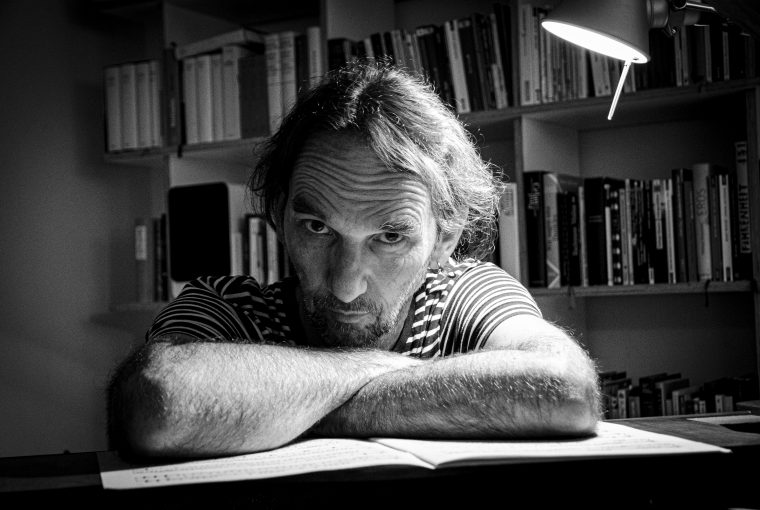

Er spielt Klavier, Akkordeon, Kontrabass, Klarinette … und ein Instrument namens Pedalofon, das er aus Stahl zusammengeschweißt hat und mit dem er unerhörte Töne und Klangkulissen erzeugt. Der Ausnahmemusiker Rainer J. Hofmann über seinen Score für „Die Frau im Mond“, warum er Fritz Langs Science Fiction-Drama von 1929, einen der Höhepunkte der diesjährigen Regensburger Stummfilmwoche, für ein Meisterwerk hält und warum er selbst für kein Geld der Welt ins All fliegen würde

0941mag: Rainer, du begleitest seit längerem Stummfilme mit deiner Musik …

Rainer J. Hofmann: Seit 23 Jahren (lacht)!

Was fasziniert dich daran?

Die Filme! Die sind fast ausnahmslos grandios.

Gibt’s welche, die dir besonders ans Herz gewachsen sind? An die du dich gern erinnerst?

„Salome“ von Charles Bryant zum Beispiel, den allerersten Film, den ich begleitet habe, liebe ich noch heute: die Buchvorlage von Oscar Wilde, Alla Nazimova als Salome, wie sie 1923, mit 44, als tödlich verführerische Mittzwanzigerin durchs Bild tanzt, die schwüle, opulente, fast schon überladene Jugendstil-Ausstattung von Aubrey Beardsley … oder „Das Schreckenskabinett des Dr. Caligari“, mit seiner expressionistischen Bildsprache! Auch Buster Keaton-Filme mag ich sehr. „Der Student von Prag“ dagegen, ein Klassiker des Stummfilms, gehört nicht unbedingt zu meinen Favoriten.

Warum?

Nicht, dass der Film schlecht wäre. Im Gegenteil! „Der Student von Prag“ gilt nicht zu Unrecht als erster Autorenfilm der Kinogeschichte. Die Macher, darunter Paul Wegener, haben da 1913 zum ersten Mal mit sehr langen Einstellungen gearbeitet. Es gibt viele Close ups und wenig Bewegung, die Kamera bleibt ewig auf den Gesichtern. Das war neu und passte gut zum Genremix aus Horror und Fantasy. Aber mir als Musiker macht es die Arbeit eher schwer.

Auch „Die Frau im Mond“ ist eine Herausforderung, oder? Ein Film, der fast drei Stunden dauert …

Der Film ist sehr lang, das stimmt, und deshalb kann ich ihn mir auch nicht am Stück erarbeiten. Ich weiß jetzt, dass er auf acht Akte aufgeteilt ist, weil er auf acht Rollen kommt, so dass es gekoppelt wahrscheinlich drei große Rollen werden – und das kommt ungefähr hin mit den Stücken, die ich mir jeweils vornehme und die so um die 50 Minuten haben. Das geht. Das ist machbar. Manchmal hilft es bei solchen Werken auch zu gucken, wo der Film thematisch eine Zäsur erlaubt. Wo ich sage: Da ist ein Umbruch und auf diesen Umbruch will ich reagieren – wie jetzt, wenn es in der „Frau im Mond“ vom Irdischen ins Extraterrestrische geht.

Wie lang arbeitest du schon an der Musik zur „Frau im Mond“?

Zweieinhalb Monate. Im Grunde von dem Moment an, wo ich den Film bekommen habe – eine Sichtungskopie aus dem Filmarchiv, stumm und nackert, ohne die letzte Tonspur, die es dazu gibt.

Du fängst also bei Null an mit deinem Score. Wie machst du das?

Ich schau mir den Film einmal ganz an. Danach mache ich erstmal nix, lass die Geschichte auf mich wirken. Dann schaue ich ihn mir noch mal an – oder, wie hier, einzelne Sequenzen daraus. Ich lass den Film laufen, spiel in den Film hinein, lass mich quasi nehmen von ihm – und schneide dabei mit. So entstehen die ersten Tonskizzen: Beiläufig und eher spielerisch.

Das heißt, du arbeitest erst mal rein assoziativ?

Der erste Ansatz ist immer die freie Assoziation! Ich schaue mir die Bilder an und was sie mit mir machen. Ich suche nach musikalischen Themen, oft auch angelehnt an bekannte Motive, spiele und spekuliere so ein bisschen mit ihrem Wiedererkennungswert – denn gerade bei bekannten Stücken ist es ja so, dass wir damit auch Sinnzusammenhänge verbinden, die ich auf diese Weise parallel zum Film führen kann.

Solche Motive fallen dir einfach so ein?

Ich bin oft selbst überrascht! Bei „Hamlet“, einer Verfilmung des klassischen Stoffes mit dem besonderen Twist, dass mit Asta Nielsen eine Frau den dänischen Prinzen spielt, habe ich ein Motiv, das man eigentlich von Sting kennt, komplett ins Moll gesetzt und den ganzen Film hindurch immer wieder mal aufploppen lassen. Richtig frappierend, auch für mich, war es bei „Körkalen“, zu deutsch: „Der Fuhrmann des Todes“.

Inwiefern?

Aus meiner Sicht kamen da plötzlich zwei Dinge zusammen: Der Film um einen hoffnungslosen Trinker und eine tuberkulosekranke Heilsarmeeschwester und „Franks Wild Years“, ein musikalisches Frühwerk von Tom Waits. Beides schob sich in meiner Wahrnehmung so ineinander, dass ich den Eindruck hatte, die Platte und der Film seien füreinander gemacht – und irgendwie auch für mich, weil Waits’ Sound hier stark vom Akkordeon geprägt ist und das Akkordeon, neben dem Klavier, eines meiner Hauptinstrumente ist.

Gab’s so einen Moment auch bei der „Frau im Mond“?

Bei der „Frau im Mond“ war’s so, dass ich tatsächlich mal eine Originalmusik einsetze bzw. einen der beiden Schlager, die 1929 parallel zur Uraufführung des Films auf Schellack erschienen sind. Das Lied „Heimlich singt die Liebe“, das der damals sehr bekannte Filmkomponist Willy Schmidt-Gentner für „Die Frau im Mond“ schrieb, habe ich nirgends mehr gefunden. Aber „Schöne Frau im Mond“ gibt’s digitalisiert auf YouTube – und das Leitmotiv daraus kommt nun auch in meiner Musik zum Film vor. Als Verbeugung vor Fritz Lang.

Woher kommt es eigentlich, dass es so wenig Originalmusiken zu den Filmen aus der Stummfilmzeit gibt, keine oder nur wenige eigens für die Filme komponierten Scores?

Das liegt daran, dass die Musik damals eher das Stiefkind der Produktion gewesen ist. Eine Art letztes Pflaster, das noch schnell auf den Film geklebt wurde, wenn er schon fertig war. Das Hauptaugenmerk lag auf der Produktion des Visuellen und erst dann hat man gesagt: Jetzt brauchen wir noch was, damit das nicht im Stillen abläuft, damit man das Rattern des Projektors nicht hört, sicher irgendwann auch, um die Komik zu überhöhen, die Dramatik. Aber nicht in dem Sinn, dass die Musik für den Film notwendig gewesen wäre oder dass der Film von der Musik getragen wird. Oft war es im Budget auch einfach nicht drin, noch eine Filmmusik in Auftrag zu geben. Und so wurde dann halt in der Regel in den Lichtspielhäusern am Klavier und an der Orgel, der berühmten Filmorgel, munter drauflos improvisiert. Wobei es schon auch Ausnahmen gibt.

Zum Beispiel?

Charlie Chaplin hat die Musik zu seinen Langfilmen selbst komponiert. Leider hat er auch verfügt, dass diese Filme, also sein Hauptwerk, nur mit dieser Originalmusik und in seinen Arrangements aufgeführt werden dürfen – orchestriert, mit großer Kapelle. Ich hab’ in 22 Jahren noch nie einen Chaplin-Langfilm auf dem Klavier begleitet, einfach, weil es nicht zulässig ist und weil es Erben gibt, die verhindern, dass jemand seine Kompositionen adaptiert und dass es überhaupt alternative Tonspuren dazu gibt. Mit anderen Worten: Manche Scores gab es. Manche gab es nie. Manche werden neu geschrieben – Aljoscha Zimmermann etwa hat für viele Stummfilme nachträglich die Musik gemacht. Und in seltenen Fällen wie bei Fritz Langs „Metropolis“ ist es ein filmhistorischer Zufallsfund, der dazu führt, dass ein Film komplett neu gedacht werden muss und dass im Zuge dessen auch ein komplett neues Orchesterwerk entsteht.

Kannst du beschreiben, wie es ist, wenn man als Musiker den Kosmos eines Stummfilms betritt?

Es ist eine produktive Illusion. Ein bisschen, wie wenn man in Dessau in die Meisterhäuser der Bauhaus-Architekten geht, die Wohnungen und die Möbel anschaut – und plötzlich wird das alles so real, die Vergangenheit wird tastbar. Auch deshalb stelle ich mich immer wieder dieser Aufgabe. Das ist ein Gutteil meiner Motivation, aber es kann auch verstören. Je intensiver und komprimierter die Arbeit an und mit so einem Film zum Ende hin wird, desto mehr enthebt es. Es macht befangen, wenn du nur noch in der Zeit bist, und diese Illusion kann sehr wirkmächtig werden. Einerseits wünsche ich mir das. Andererseits kann es sich im Alltag als sperrig erweisen.

Wie ist das bei der „Frau im Mond“? Magst du Weltraumabenteuer?

Ich bin da tatsächlich voll drin! Zum Beispiel habe ich vor kurzem erst „Die Reise zum Mond“, den ältesten Science Fiction-Film der Kinogeschichte aus dem Jahr 1902, musikalisch begleitet – der ist deshalb so bekannt, weil die Rakete, die da ins All geschossen wird, dem Mond direkt ins Auge fliegt. Bei uns daheim läuft regelmäßig die „Raumpatrouille Orion“ und mit einer meiner Töchter habe ich vor kurzem alle Folgen der ersten Staffel von „Raumschiff Enterprise“ geguckt. Diese älteren Produktionen haben einen völlig anderen Plan als die modernen Blockbuster à la „Star Trek“. Natürlich spielen auch sie mit der Vorstellung von atemberaubender Geschwindigkeit, der Weite des Raums usw., aber gerade bei „Raumschiff Enterprise“ ging es implizit auch immer um die politischen Themen der Zeit wie den Vietnamkrieg, die Diskriminierung von Schwarzen und Frauen. In der Gegenwart der US-Mainstream-Gesellschaft von damals konnte oder wollte man darüber nicht reden. Das war tabu. Aber in der Zukunft von „Raumschiff Enterprise“ konnte man es.

Auch Fritz Lang brach 1929 mit der „Frau im Mond“ ein Tabu, denn bis dahin kannte man ja nur den „Mann im Mond“. Oder lese ich da zu viel hinein?

Nein, ich denke, die Drehbuchschreiberin Thea von Harbou und auch Lang selbst wussten genau, was sie da taten. Lang hätte den Titel wahrscheinlich sogar verhindern können, wenn er gewollt hätte. Aber er hatte seine „Frau im Mond“ Gerda Maurus schon im Jahr davor, in seinem Film „Spione“, als extrem kraftvolle, taffe Person inszeniert – und das macht er hier wieder. Noch kurz bevor die abenteuerlich zusammengewürfelte Truppe aus verklemmten bis verrückten Wissenschaftlern und Ingenieuren, einem Ganoven, einem kleinen Jungen sowie der Astronomiestudentin Friede Velten (Gerda Maurus) mit der Rakete auf den Mond geschossen werden soll, versucht der in Friede verliebte Helius (Willy Fritsch), sie zum Aussteigen zu bewegen. Er fürchtet das Risiko der Mission und dass die Geliebte zu Schaden kommen könnte. Sie widerspricht: „Die Augen der ganzen Welt sind auf uns gerichtet …!“ Da kannst du doch mich (Subtext: als Frau!) jetzt nicht aussteigen lassen … das ist schon eine klare Ansage von Friede/ Gerda an die Männer.

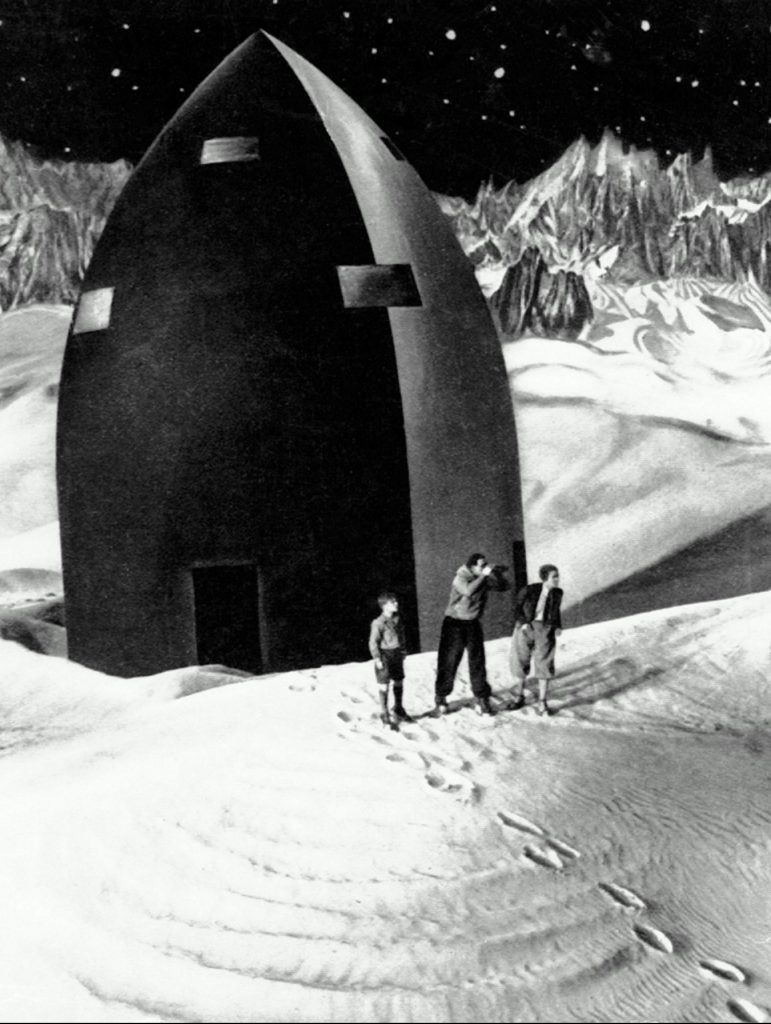

Wenn man die Kritiken von damals liest, wird schnell klar, dass die deutsche Filmindustrie dem Rest der Welt – und vor allem der Konkurrenz in Hollywood – mit der „Frau im Mond“ so Einiges beweisen wollte. Man könne sehen, was der Stummfilm noch vermag, hieß es da, am Übergang zur Tonfilmzeit. Aber es ist vor allem der Stand der deutschen Raketenforschung im Jahr ’29, der im Film auf beeindruckende Weise vorgeführt wird und da wird’s richtig spannend oder spooky oder beides?

Es ist dieses Visionäre an Langs Film, das einem die Sprache verschlägt! Lang wollte mit der „Frau im Mond“ kein Phantasma abliefern. Er wollte das Verlassen der Erde, den Start zum Mond und die Landung State of the Art inszenieren, so nah wie nur irgend möglich an den aktuellen Erkenntnissen, und hat sich deswegen auch zwei sehr erfahrene Ingenieure in sein Beraterteam geholt – einer von ihnen, Hermann Oberth, hat später die V2 mitentwickelt. Das Know How dieser Leute wie auch Langs Ehrgeiz kann man in jeder Fuge dieses Films spüren, den man wie eine Blaupause über die Apollo 11-Mission 40 Jahre später legen kann. Man hat gewusst, dass man die Rakete in einem Hangar baut, dass sie auf eine Abschussbasis gefahren werden muss, Lang selbst hat den Countdown erfunden, weil er der Meinung war, dass man aus dramaturgischen Gründen besser rückwärts zählen sollte. Das ist alles eigentlich unfassbar – und gleichzeitig wieder schön, wenn man sieht, wie auch Unsicherheiten und falsche Annahmen ihren Niederschlag fanden. Etwa, weil man dachte, die Rakete könne nicht frei stehen, wenn die frei stehen soll, dann müssen wir sie sichern, und das schaffen wir nur, indem wir sie ins Wasser stellen …

Wie schwer war es für dich, das Visionäre dieses Films in Musik zu übersetzen? Und wie hört sich das an?

Die Idee ist relativ banal: Es ist unerhört, was die da machen, und deswegen wollte ich auch mit der Musik – akustisch – an eine Stelle, wo man noch nie war. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie es sich für die Passagiere eines Raumschiffs anfühlt und anhört, wenn man mit einer Rakete ins All geschossen wird, habe ich mir erst mal alle Apollo-Dokumentationen angesehen, die ich kriegen konnte – und interessant war, dass ich tatsächlich Antworten bekommen habe. Ein Astronaut von Apollo 17 zum Beispiel hat gesagt, dass man den Besatzungsmitgliedern antrainiert hätte, dass sie auch beim Start die Messinstrumente im Auge behalten. Als es dann aber soweit war, habe die „Kiste“ so vibriert und gedröhnt, dass sie alles nur noch verschwommen sahen. Genau so ein Dröhnen zieht sich jetzt auch durch den Raketenflug in meinem Score.

Muss man Angst haben vor der Musik zur „Frau im Mond“?

Um Himmels willen, nein! Der Score zum ersten Teil des Films, der auf der Erde spielt, ist sicher konventioneller und melodiöser im herkömmlichen Sinn, der zweite Teil ist avantgardistischer und befremdlicher. Aber es wird nicht so sein, dass ich den Klangraum des zweiten Teils komplett vom ersten Teil ablöse nach dem Motto: Das eine ist der irdische, das andere der lunare Sound. Das wäre auch dramaturgisch falsch, denn die handelnden Personen bleiben ja Erdlinge. Was auf dem Mond mit ihnen passiert, was emotional zwischen ihnen läuft, ist 1:1 das, was auch auf der Erde geschehen könnte. Sie haben hier wie da die gleichen Probleme und auch die Beziehungsthemen ändern sich nicht, sie werden nur sichtbarer in dieser Ausnahmesituation, in der sich alle befinden. Für die Musik bedeutet das, dass das Klavier aus dem ersten Teil weiter läuft. Aber es war auch klar, dass ich mir für die andere Grundierung des zweiten Teils noch etwas einfallen lassen musste.

Nämlich?

Ich hab’ lang überlegt. Naheliegend wäre gewesen, was mit Elektronik zu machen. Auch ein Klavier gibt viel mehr an Klängen her als man das vermuten würde – zum Beispiel, wenn man mit einem Küchenmixer unten im Saitenkasten herumfährt. Am Ende habe ich mich dann aber fürs Pedalofon entschieden, ein Instrument, das ich selber aus Stahl zusammengeschweißt habe und das aus einer Art Lyra besteht, deren zwei Saiten (von einem E-Bass) in eine Kupplungs-/Bremspedalkombination münden, die ich aus einem alten VW Polo ausgebaut habe. Man kann mit diesem Pedalofon unter Zuhilfenahme eines Effektgerätes unglaubliche Klangkulissen erzeugen. Und, wie ich jetzt zu wissen glaube, auch Geräusche, wie sie Raketen machen, wenn sie fliegen.

Wir haben jetzt viel über Raketen, Weltraumausflüge, Fritz Lang und „Die Frau im Mond“ geredet. Wie sieht es mit dir aus? Würdest du ins All fliegen wollen?

Ach, mir würd’ ja so schlecht werden!

Hoffst du, dass du es noch erlebst, dass Leute wie du und ich uns so einen Trip leisten können?

Für 250.000 Dollar?

Nee, für 2500 Euro.

Du meinst, mit der Massenrakete von Elon Musk? Wo Holzbänke drin sind und im Steilflug die leeren Coladosen angerollt kommen? Nein!

Weil du dir ein letztes Geheimnis bewahren willst?

Ich weiß nicht, ob es tatsächlich noch so geheim ist! Mein Vater hat Ende der 60er-Jahre für viel Geld Dias gekauft, diese ikonografischen Aufnahmen aus dem All, die damals um die Welt gingen, der Blaue Planet usw., und ich hab’ auf diese Weise schon sehr früh, von Kindesbeinen an, Eindrücke aufgebaut. Ich habe eine Vorstellung davon, wie es da draußen ausschaut. Und das genügt mir. Ich kann eine Rakete bestaunen, die so hoch ist wie ein 34-stöckiges Haus, mit der Raumkapsel oben drauf. Aber ich glaube, das Unerlebteste, was bei einem Ausflug ins All auf einen wartet, ist die Beschleunigung und die Erfahrung von Schwerelosigkeit. Kostenlos dazu gibt’s noch ein bisschen Klaustrophobie und das Bewusstsein, „dort gewesen“ zu sein – und da muss ich sagen: Ich glaube nicht, dass ich diesen Topos für mich erobern muss. Jemand hat mal gesagt, dass alles, was wir uns vorstellen – Verortungen, Trubel, Provinz etc. – in unserem Kopf passiert. Im Kopf kann ich sein, wo ich will. Wenn ich abends das Fenster aufmache und es klingt, als würde draußen eine S-Bahn vorbeifahren, kann ich mir vorstellen, ich wär’ in Berlin und in Berlin würde es nicht anders klingen. Also: Warum ins All? Schwerelos ist man auch im Wasser, wenn man taucht, und das genieße ich sehr.

Rainer J. Hofmann, Jahrgang 1967, ist Musiker, Lyriker, Stummfilmbegleiter und Leiter einer Apotheke. Er hat Pharmazie studiert, gründete mit 16 seine erste Band und war und ist Impulsgeber für die unterschiedlichsten Formationen in Regensburg, vom windschiefen RostMondOrchestra bis zum Trio Trikolore, wo Hofmann (s)eine Vorliebe für French Pop ausleben kann, die man so gar nicht von ihm erwartet - was natürlich ein kapitaler Fehler ist. Denn zu Hofmanns Selbstverständnis gehört, dass man bei ihm, zumindest musikalisch, jederzeit mit allem rechnen muss.