Es gibt Arbeiten von ihm, die sehen aus, als hätten sich Dadaisten, frühe Expressionisten und wild gewordene US-Comiczeichner dafür die Nacht um die Ohren geschlagen. Und vor Kurzem hatte Christoph N. Fuhrer in den kalifornischen Santa Cruz Mountains eine Vision von sich als Puma. „Kunst Showroom Atelier, Waaggässchen 5“ steht auf der Visitenkarte Fuhrers, die der Keeper in der Regensburger Bar Palletti freundlicherweise über den Tresen schiebt. Ein Hausbesuch

0941mag: Es hängt ein Bild von dir im Palletti. Wie ist es da hingekommen?

Christoph N. Fuhrer: Das habe ich tatsächlich dort angefangen auf einem Kassenstreifen, den ich im Portemonnaie hatte und weil ich sonst kein Papier dabei hatte, habe ich darauf gezeichnet. Ich hab angefangen, die Szenerie an der Bar zu zeichnen, mit dem Sebastian, einem der Keeper da, mit Gläsern, Zuckerdose und ich weiß gar nicht mehr was da alles rumstand, die Faema, die Kaffeemaschine natürlich, und dann fand ich das irgendwie so hübsch … ich hab dann noch Fotos gemacht, wie ich es oft mache, wenn ich draußen zeichne, damit ich weiter dran arbeiten kann, wenn ich will. Als es dann fertig war, habe ich es dem Sebastian gezeigt. Und er hat gesagt: „Das muss hier hängen! Das muss ich dem Tobi zeigen!“ Das ist scheinbar einer der Chefs, und der war auch gleich ganz begeistert, und dann haben wir einen Deal gemacht: Ich kann da jetzt immer Kaffee trinken. Doppelten Espresso in der Regel. Und der ist wirklich hervorragend!

Mir hat das Bild auch gleich gefallen. Es hat einen furiosen Strich. Es ist modern, mit so einem Weimar-Touch wie bei George Grosz. Und es hat etwas Erzählerisches …

Das ist die Technik. Ich male ja nicht, ich zeichne. Und der Strich ist der Sprache – auch der gesprochenen, aber vor allem der geschriebenen – sehr nah. Es ergeben sich Linien und Zeilen. Eine Zeichnung ist deshalb immer erzählerisch! Wenn du ein Gesicht zeichnest und sogar, wenn du linear etwas Abstraktes zeichnest, erzählt es: Es hat einen Anfang und ein Ende. Es ist ein zeitgebundenes Ding im Gegensatz zur Malerei, die ja viel eher ein Zustand ist wie Musik … wobei die ja auch was Zeitgebundenes hat. Vielleicht liegt es auch an meinem kindlichen Geist: Ich mag erzählerische Kunst, auch zum Angucken. Ich mag auch gern, wenn was reingeschrieben ist.

Und Weimar? Grosz?

Das ist tatsächlich eine Zeit, die mich sehr interessiert, diese Kaffeehaus-Boheme, das Schnelle, Revolutionäre – auch, weil man ja schon auch auf den Gedanken kommen könnte, dass gerade alles so weimarmäßig den Bach hinunter geht, ohne dass es eine echte Gegenbewegung gibt.

Du hast zehn Jahre in Berlin gelebt …

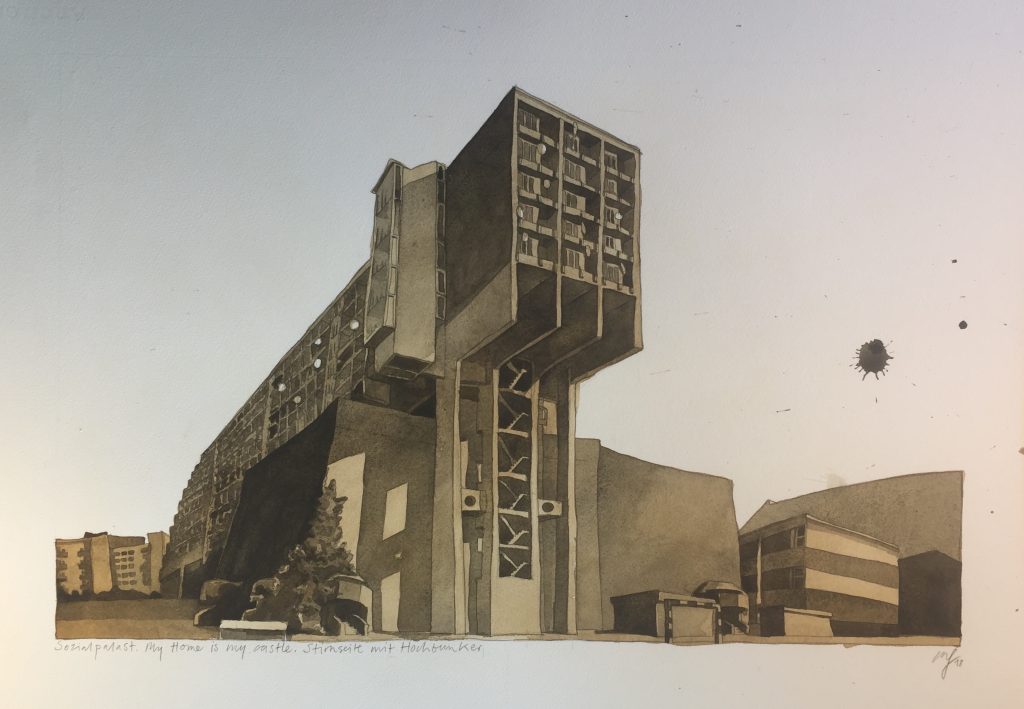

Ich hab die Stadt geliebt, ja, vor allem habe ich die Sichtbarkeit von Geschichte da geliebt! Berlin war in der Hinsicht vielleicht so eine Sehnsuchtsstadt von mir. Ich könnte jetzt viel Schlechtes sagen – über den Dreck und über die Armut, der man überall begegnet und der man auch begegnen soll…dagegen ist’s mir hier schon fast zu aufgeräumt! Ich könnte sagen: Als ich 2009 nach Berlin gekommen bin, war das wirklich Spannende schon passiert. Vieles hatte sich stabilisiert. Nach der Wende. Und die Leute: Schlimmer als irgendwelche Dorfbewohner in der Pampa! Kommen nie aus ihrem Kreuzberg oder Schöneberg raus, wollen auch gar nichts von der Welt wissen, irgendwie. Aber so aufregend ist Berlin dann auch wieder nicht. Tolle Museen und Theater hat’s da, ein paar tolle Galerien in Mitte, ansonsten ist Mitte furchtbar, weil’s schon wieder ausschaut wie Disneyland. Aber die Geschichte halt! Zum Beispiel habe ich fünf Jahre lang mit meiner Frau im Sozialpalast gewohnt, wie das früher hieß …

Sozialpalast?

Ja, so ein Projekt des sozialen Wohnungsbaus, aus den 70er-Jahren, das über einen Hochbunker mitten in der Stadt in Schöneberg geht, den man nicht wegsprengen konnte, weil sonst der halbe Kiez weg gewesen wäre. Deshalb hat man’s einfach drüber gebaut, über die Straße. Heute wohnen da 2000 Leute aus 40 Ländern, ich krieg noch immer Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das war wirklich supertoll. Wir hatten das Glück, im obersten Stock eine Wohnung zu finden – und das an dem Platz, wo früher der Sportpalast stand. Wo Schmeling geboxt hat und das Sechstagerennen erfunden worden ist. Wo dieser furchtbare Goebbels den Totalen Krieg ausgerufen hat und wo danach aber eben auch Frank Zappa und Led Zeppelin gespielt haben. Solchen Spuren bin ich nachgegangen. Ganz in der Nähe war auch dieser Schwerbelastungskörper, den Speer dahin gestellt hat, um zu gucken, wie tief er seine Nazi-Musterstadt Germania in den Märkischen Sand bauen kann, ohne dass gleich alles im Boden versinkt. Aber ich bin auch der Geschichte der Potsdamer Straße nachgegangen, die vorne am Haus durchging, wo Banken neben Hurenhäusern residierten, eine abenteuerliche Mischung! Joseph Roth hat viele schöne Geschichten darüber geschrieben, auch viel Dada war da unterwegs. Und Beuys hatte um die Ecke mal ein Atelier. Solche Sachen habe ich versucht, aufzuspüren.

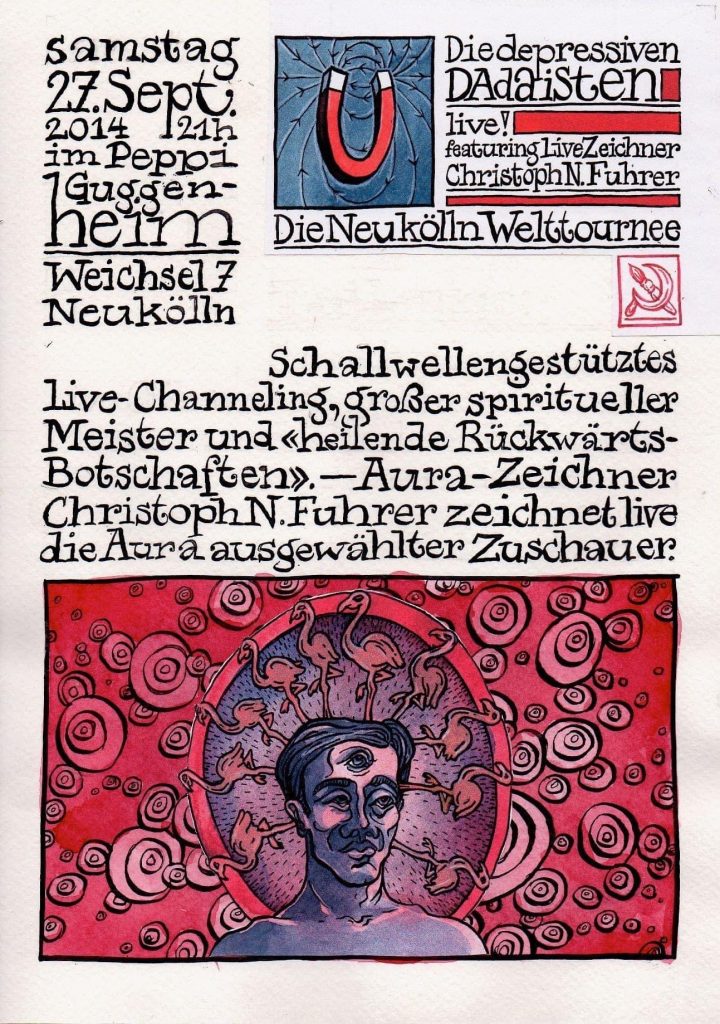

Es war auch künstlerisch eine produktive Zeit für dich – wenn man etwa an deine Live-Zeichnerei denkt: Auftritte mit DJs in der Bar 25, im Grünen Salon der Volksbühne, aber auch im Museum für Kommunikation und sogar im Bundesjustizministerium …

Das war ein großer Spaß, ja, anfangs, beim „Herrn Direktor“ Peter Großhauser im Valentin Stüberl in Neukölln, wo ich zuerst gewohnt habe, als ich nach Berlin kam. Das Stüberl war so eine Bar mit Bier für umme. Der Peter hat aufgelegt, ich hab’ gezeichnet. Mal habe ich auf seine Musik reagiert, mal er auf das, was ich gezeichnet habe. Und die Zeichnerei haben wir an die Wand projiziert. Dasselbe habe ich auch mit einer Band zusammen gemacht, den „Depressiven Dadaisten“. Das hat mir gut gefallen – auch Dada als Gegenentwurf zu einer sich selbst so ernst nehmenden Kunst. Das Problem war nur: In Neukölln wollen die Leute immer am besten keinen Erfolg haben, weil sonst müssten sie ja aus ihrer Komfortzone raus (lacht)…

Und die prominenteren Geschichten?

Das waren halt so Events. Da hat eine internationale Firma das Kommunikationsmuseum gemietet, fünf Bands haben gespielt, Sarah Wiener musste kochen und ich saß in einer Ecke und hab’ mein Ding gemacht für Menschen, die mich gar nicht interessiert haben, wobei mich Menschen ja eigentlich schon interessieren … naja. Anders als in Neukölln, wo ich Spaß hatte, aber nix verdient war mit der Kunst, kam bei den Events schon Kohle rum. Da konnte man Rechnungen stellen, wo man so denkt: Kann ich echt so viel verlangen? Aber unterm Strich war’s mir einfach nur grauselig.

Du bist ja auch komplett anders sozialisiert, oder?

Mein Vater ist im Emmental, in der Schweiz, in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, neun Kinder in drei Betten und so was alles. Er hat sich dann hoch gearbeitet, eine Lehre als Kaufmann bei einem Notar gemacht, sich zum Buchhalter weiter gebildet und hat es am Ende bis zum Finance Director einer Pharmafirma gebracht. Ich selbst bin schon in Bern geboren, war aber als Bub oft bei den Großeltern im Emmental und hab noch mitbekommen, was die für ein entbehrungsreiches Leben geführt haben.

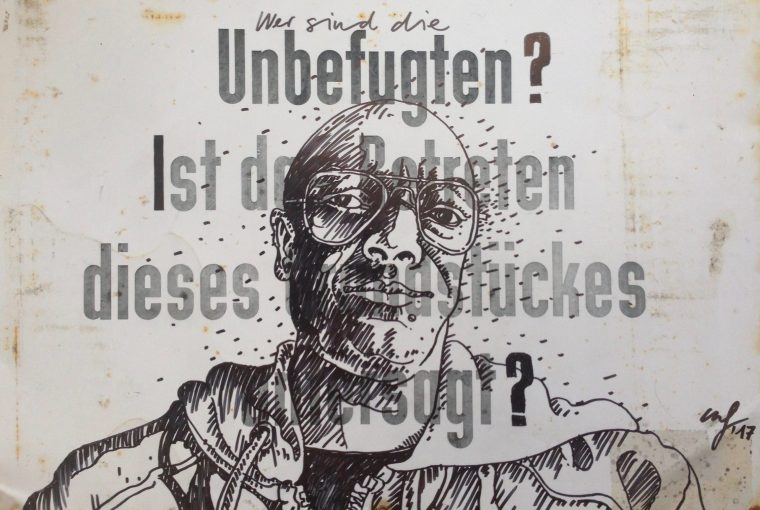

Viele deiner Zeichnungen sind erkennbar politisch – zum Beispiel der Wahl-Flyer für ein „Bolschewistisches Emmental“…

… das war mehr so ein humoristischer Beitrag zur Nationalratswahl, glaube ich (lacht). Ich hab’ ja die doppelte Staatsbürgerschaft und weil man in der Schweiz nicht nach Geburts-, sondern nach Heimatort wählt oder wählen darf, wähle ich noch immer über Langnau im Emmental, selbst wenn es nationale Abstimmungen sind – und da gibt’s natürlich ganz andere Listen als in der Stadt Bern oder in der Stadt Zürich, wo ich lang gewohnt habe. Die Auswahl ist begrenzt und die linkeste Position ist meistens die SP, die auch nicht linker ist als hier die SPD…

Bist du von Haus aus ein politischer Mensch?

Ob ich’s von Haus aus bin, weiß ich nicht. Mein Vater war sehr sozial eingestellt, aber über Politik haben wir nur gestritten. In meiner Berner Zeit, so mit 18, war ich stark in diese Jugendunruhen, wie das damals hieß, involviert. Da habe ich diverse Gebäude mit besetzt, von denen die meisten heute noch Kulturzentren sind. Immerhin! Man hat dann da ja immer gratis gearbeitet und ich hab da sowohl Konzerte veranstaltet als auch hinter der Bar gearbeitet – zum Beispiel in der Reitschule. Das war ein großes Ding, das wir besetzt haben, die ehemaligen Stallungen der Berner Polizei, mit einer großen Reithalle und Reitschule eben.

Parteien sind also eher nichts für dich?

Mit Vereinen habe ich, glaube ich, generell ein Problem. In Berlin zum Beispiel war ich eine Zeitlang Mitglied der Linken, im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Ich hatte wirklich das Bedürfnis, mich da einzubringen. Aber die haben eigentlich nie miteinander, sondern immer nur übereinander gesprochen – und zwar mit Vorliebe über prominente Linke im Fernsehen: Was hat die wieder gesagt? Und was hat der andere gesagt? Als ob es darum ginge, wenn man in seinem Kiez was ändern will! Das hat mich irgendwann einfach nur noch frustriert.

In deiner Kunst setzt du aber schon immer wieder Reizpunkte – wie mit deinem Logo…

Pinsel und Sichel, ja, das habe ich 2017 vor der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten gemacht. Oder diesen Stempel: „Make the World great again/ World first“. Aber meine Kunst ist jetzt nicht megapolitisch. Es sind eher Spurenelemente drin. Ausdrücke davon. Wie in den Wäldern, die ich ganz oft gezeichnet habe – und das mache ich natürlich auch in der Absicht, dass man auf den Wald schaut, der zugrunde geht, die ganze Welt, die zugrunde geht. Mir haben Leute gesagt: „Ich kann richtig atmen, wenn ich das anschaue!“ Und jetzt holzt man das alles weg …Oder: Hier in Regensburg sind alle Kastanien krank. Dann zeichne ich Bäume mit teilweise verdörrten Ästen, die immer noch primär schön aussehen – und trotzdem steckt da auch eine politische Aussage drin. Ich mag das Plakative nicht so sehr. Es schränkt den Denkraum ein. Das Politische an der Kunst besteht für mich im Gegenteil darin, dass sie Denkräume eröffnet!

Zum Beispiel?

Mein „Manifest“ ist so ein Versuch: Stücke von Lauch, die Sprache, Wörter, Sätze darstellen mit Interpunktion, Ausrufezeichen, Initial … oder „Hunters and Collectors“, eine Installation, die im Mai in Woodside/ Kalifornien entstanden ist, wo ich dank eines Stipendiums des Künstlerhauses Oberpfalz einen Monat lang am Djerassi Resident Artists Programm teilnehmen konnte.

Djerassi?

Carl Djerassi. Ein aus Wien stammender Jude, der auf der Flucht vor den Nazis in den USA gelandet ist. Als Chemiker hat er in den 50er-Jahren die erste Antibabypille mitentwickelt, viel Geld damit verdient, aber er hatte auch immer ein Herz für die Kunst und hat sich da in den Santa Cruz Mountains, eine Autostunde weg von San Francisco, ein Riesenareal zusammengekauft. Sein Sohn und sein Enkel leben noch da und managen das Djerassi Artists Program, wo sich jeweils fünf Künstler:innen einen Monat lang austoben können.

Klingt spannend!

Das war’s auch! Man ist da total in der Natur, es gibt Pumas und 2000 Jahre alte Bäume, Luchse, auch Klapperschlangen natürlich und so Zeug wie Gifteiche – eine Pionierpflanze, die ausschaut wie Brombeere und überall da wächst, wo Menschen Pfade machen, und brutalst giftig ist. Die Pumas machen nix, die siehst du nur auf der Wildkamera nachts hinterm Haus. Und Vögel habe ich gesehen, jede Menge Vögel, auch Geier. Es ist die reine Wildnis da. Aber man findet natürlich auch Sachen, so rotten things, die ich alle mitgenommen und bezeichnet habe wie früher als Bub: eine Axt („Way out?“), ein verrosteter Benzinkanister („Herr, gib uns billiges Benzin!“) …Also auch in „Hunters and Collectors“ blitzt schon immer was Politisches auf.

Der Untergang des amerikanischen Imperiums?

Es ging in diesen vier Wochen in Woodside tatsächlich viel um diesen amerikanischen Traum! Das Land ist ja einerseits grauenvoll oder jedenfalls in einem grauenvollen Zustand, selbst so ein rotten thing. Seit die Leute 2008/2009 wegen der faulen Hypotheken ihre Häuser verloren, gibt es brutal viele homeless people da und auch viel Gewalt. Auf der anderen Seite ist es auch immer wieder einfach fantastisch und großartig und die Leute haben eine Offenheit, die du hier nie finden würdest. Das ist wirklich sehr ambivalent – ich musste schon eine Anselm Kiefer/ Beuys-Materialität hinstellen, um dieses amerikanische Leichte zu brechen.

„Detail of New York City“ besteht einfach nur aus hochkant gestellten Ziegeln und Holzpflöcken. Ist das was Persönliches?

New York war für mich mal eine Sehnsuchtsstadt wie Berlin. Am Tag nach meinem 30. Geburtstag, nach ner Riesenparty und nachdem ich meine Wohnung in Bern aufgelöst hatte, bin ich dann da hin. Einfach so. Ich hatte kaum Kontakte da und bis auf meine Altersvorsorge, die ich mir vorher hab auszahlen lassen, auch kein Geld. Und dann hat der Rudy Guliani als Bürgermeister ausgerechnet in dem Moment angefangen, aufzuräumen – und eine der ersten Sachen, die passiert sind, war, dass er die Schwarzarbeit in der Gastronomie verboten hat. Das war ein Tiefschlag für mich, denn ohne Papiere war es fast unmöglich einen Job zu kriegen. Ich hab dann schon noch ein paar Schwarzjobs gemacht. Aber de facto habe ich das halbe Jahr in New York in der Depression verbracht. Ein bisschen skizziert, nicht wirklich viel gezeichnet, wie ich mir vorgestellt hatte, mehr geschrieben. Es war eine gute Erfahrung, aber hart, wirklich hart – auch weil niemand da ein Interesse am anderen hat. Jeder erzählt immer nur, was er gerade für ein super Projekt hat, dass er gerade am Durchstarten ist und wie viel Geld er machen wird. NYC ist einfach die Kapitale des Kapitalismus. Das war mir vorher nicht klar. Wie so viele hab auch ich die Stadt verklärt.

Du hast neulich mal gesagt, „Montauk“ sei eines deiner Lieblingsbücher.

Von Frisch, ja! Wobei von den Schweizern mag ich eigentlich Dürrenmatt lieber, weil er authentischer ist als Frisch, der immer gern auch ein Weltbürger gewesen wäre – es vielleicht auch war, mit seiner Architektur. Der Dürrenmatt dagegen, ein typischer Emmentaler in seiner poltrigen, bodenständigen Art, hat die Schweiz ja kaum einmal verlassen. Höchstens für eine Lesung. Und auch dann eher unfreudig. Mit all seiner Schwere hat er sich sowieso nicht gern bewegt.

Ist das so ein Grundkonflikt, den man hat als Schweizer und den man aushalten muss: das Verwurzelte, Bodenständige auf der einen Seite und dieses Weltbürger sein wollen, dieses Rauswollen auf der anderen?

Auf jeden Fall! Ich denke, wenn man sich ein bisschen Bildung zutut, will da jeder irgendwie zumindest aus dem Kaff raus. Die meisten ziehen dann nach Zürich, fast sämtliche oder jedenfalls ganz viele meiner alten Freunde aus Bern sind dahin gezogen, wenn nicht gleich weiter. Bern mit seiner Enge und Schwere, dieser dicke Sandstein, diese Arkaden, die einem so auf den Kopf drücken, und kein Horizont auch von der Topografie her, überall Gebirge – wenn man da nicht grad zuoberst ist, sieht man gar nichts! Auch wenn’s wunderschön ist. Alles so. Die majestätische Erhabenheit ist vor allem eine Unerreichtheit, weil man ist ja selten aufm Dreitausender obendrauf. Und wenn man’s nicht ist, hat man halt ne Wand vorm Kopf. Vielleicht wollte ich deswegen auch schon als Kind immer nach New York, hab Türme gebaut und gezeichnet unaufhörlich…

Du bist jetzt 53 …

Ja, und der Umzug von Berlin über Weiden nach Regensburg war, glaube ich, mein 28. …das wird langsam ein bisschen anstrengend und ich sag’ auch immer: Ich lupf nix und ich trag nix! Aber was ich schon glaube, ist, dass man auch mit 53 immer noch gut ankommen kann.

Warum Regensburg?

Es ist überschaubar groß wie Bern. Hat eine ähnlich große, universitäre Szene und die Leute sind hungrig nach Kunst und Kultur. Es ist hier einfacher, ein Netzwerk zu knüpfen als in Berlin – in Berlin macht auch jeder Kunst und jeder macht’s gratis, das macht das Überleben dort schwer. Bei Regensburg habe ich da bis jetzt ein gutes Gefühl. Die Leute nehmen mich gut an und ich hab’ auch schon viele Freunde würde ich fast sagen und gute Kontakte zum BBK und zum Neuen Kunstverein. Spannend finde ich auch, was die Jüngeren im Kunstverein Graz so machen. Vielleicht langweile ich mich in zwei Jahren aber auch gnadenlos. Aktuell fühle ich mich jedenfalls hier sehr wohl.

Hast du schon Pläne für den Herbst?

Zeichnen vor allem! Aber ich schreib’ auch immer sehr viel. Grad zum Beispiel habe ich eine Kurzgeschichte fertig, die ich gern auch publizieren würde – illustriert und am liebsten als kleines Büchlein. Da muss ich jetzt mal schauen. Die meisten Thematiken sind schon illustriert. Eigentlich muss ich nur noch alles zusammenzusuchen und zusammenzustellen.

Worum geht’s?

Es heißt: „In einem Wald in meinem Bauch“ und davon handelt es, glaube ich, auch. Es handelt nicht von einer Dame mit einem gelben Sonnenschirm. Aber es handelt von einer Vision als Puma. Es handelt von der Psychiatrie, von meinem nicht mehr Einfinden-Können hier nach meinem letzten USA-Aufenthalt, von drei Zimmernachbarn, es ist relativ fragmentarisch, aber es fügt sich auch ganz gut zu einem Ganzen. Es ist eine Parabel. Da fällt mir ein …

Ja?

Noch was: Im Herbst liest eine Bekannte von mir, die Anna Ulrike Bleier, hier im Atelier aus ihrem neuen Roman „Spukhafte Fernwirkung“.

Spukhafte Fernwirkung?

So nennt man das in der Physik, wenn ein Teilchen sich parallel mit einem anderen Teilchen an ganz verschiedenen Orten auf der Welt bewegt. Das kommt ja vor und man weiß immer noch nicht, warum – also haben wir gesagt, dass wir zwei Abende draus machen (lacht). So einen Mix aus Vernissagen, Ausstellungen, Aktionen, Lesungen und kleinen Konzerten, spartenübergreifend, könnte ich mir als Konzept unter der Überschrift Kunst Showroom Atelier hier bei mir gut vorstellen. Das wäre auch so ein Plan. Aber im September bin ich erst mal eine Woche lang mit fünf anderen Künstlern bei einem Kunstsymposium in Neukirchen im Bayerischen Wald. Da geht’s um das Thema „Kosmos“ in philosophischer, ökologischer, biologischer und soziologischer Sicht. Mikrokosmos. Makrokosmos. Passt ganz gut, finde ich …

Christoph N. Fuhrer, Jahrgang 1969, in Bern geboren, ist Schweizer und deutscher Staatsbürger. Er besuchte die Fachklasse für Grafik an der Schule für Gestaltung in Bern, fokussierte sich auf Zeichnung, Malerei und Aktzeichnen (1987-1993). Seine Karriere als freischaffender Künstler beginnt er als Direktor einer von ihm und Roger Stämpfli so genannten „Firma für Realitäten und Umfelder“, die mit Realkunstaktionen, Installationen, Performances und Interventionen im öffentlichen Raum auf sich aufmerksam macht (u.a. mit einer Aktion namens „Glück“ an der Leipziger Oper, 1991). Es folgen Einzelausstellungen Fuhrers in Bern und Zürich. 1999 geht er für ein halbes Jahr nach NYC, 2008 wiederum für ein halbes Jahr nach Berlin, das ihm danach für zehn Jahre zur zweiten Heimat wird. Einzelausstellungen in Galerien („Schatz, schau: die Blumentapeten des Prekariats“, „Lust ist der einzige Schwindel, dem ich Dauer wünsche - eine Hommage an Walter Serner“ u.a.) und Performances als Live-Zeichner wechseln sich ab. Seit zwei Jahren lebt Fuhrer in Regensburg. Homebase ist sein Kunst Showroom Atelier im Waaggässchen 5. Er hat auch einen gepflegten Instagram-Account: @christophn.fuhrer